2025年4月10日

Vol.1 溶接型タンクの解体

福島第一原子力発電所では、一日に数千人の作業員による数百件におよぶ作業が日々行われています。廃炉作業の最前線をシリーズで紹介していきます。

ALPS処理水の海洋放出により空いたタンクの解体が、2月から始まりました。これまで、1,000基以上のタンクを建設しましたが、溶接型タンクの解体は、初めての作業となります。安全に作業を進めるための計画から現場での手順や安全対策などについて、お伝えします。

福島第一原子力発電所

建設・運用・保守センター

土木部土木水対策設備グループ

神野 恵介

- 仕事概要

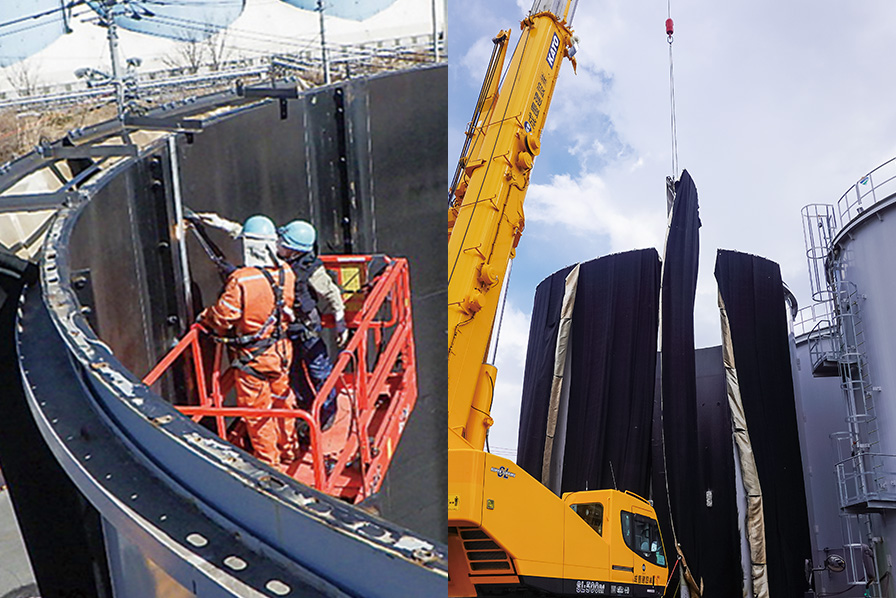

- 燃料デブリ取り出し関連施設の建設に向けた用地確保のため、ALPS処理水の海洋放出に伴い、水抜きを終えたJ9エリアの溶接型タンクの解体作業を進めています。作業の流れは、タンクの天蓋を撤去し、次に側板を切断して取り外します。最後に底板を撤去し、解体片をコンテナに収納できる大きさに細断・収納して、構内で一時保管します。

作業者の安全確保を最優先に。

全員の「気付き」を大切にし、ワンチームで向き合う。

タンク解体については、特殊な技術を用いる作業ではありませんが、高所の作業となるため、特に安全面には細心の注意を払っています。 タンクの高さは約12メートルほどあり、高所作業監視員を配置し、フルハーネス型安全帯の着用状況や高所作業車の適切な使用を常に確認しています。天蓋を取り外す作業は、特に落下の危険性が高いので、開口部をフェンスで囲い、あやまって立ち入らないよう徹底しています。小さな蓋も点在しているので、不用意に開けないように目張りをし、さらにどの位置でどのボルトを外すかなど細かく作業手順を決めることで、徹底的に落下の可能性を排除していきます。

また、火気作業ですので火気作業専任監視員が、近くに可燃物が無いか、風は作業が安全に進められる範囲内であるかを常に監視し、作業計画が適切に行えているかをチェックしています。切断作業時には、火気養生シートをタンク側板に垂れ下げ、安全対策を徹底していますが、わずかな風でもシートが波打つ場合があり、規定の風速に達していなくても現場の状況から危険と判断した場合は作業を中止しています。安全を最優先とし、慎重に計画を進める姿勢を常に維持しています。

切断作業には、安全面や環境面を考慮し、「ハイドロカット工法」を採用しています。この工法で使用する「ハイドロカット60(水素・エチレン混合ガス)」は燃焼バランスの崩れによる火炎の逆流(逆火)が起きにくく、空気よりも軽いため滞留しにくい特性があり、高い安全性を確保しています。さらに、アセチレンやプロパンに比べて二酸化炭素の排出量が少なく、環境負荷の低減にも貢献しています。

異常の早期発見には作業員の気付きが不可欠です。異常を感じた場合は速やかに復旧班長へ連絡するよう徹底しています。現場の職長さんも含めて対話し、コミュニケーションを深めたうえで「安全に対してどういう思いでいるか」の相互理解を図っています。重機などを直接操作するのは作業員ですので、全てお任せということでは、現場の安全は担保できません。全部とはいきませんがポイント、ポイントで一緒にKY(危険予知)活動を行っています。受け持った担当者に「大事な作業をお願いしますね」という我々の気持ちを伝えることも、漫然な作業をなくし安全につながると思います。

現場の最前線まで想いを伝えていくことが大事で、そういった活動を管理職だけでなく若い社員にもやってもらっているのは、昔の東京電力とは違った進め方だと感じています。グループ内でも作業状況をしっかり確認し、分からないことは積極的に質問するよう指導しています。

こうしたコミュニケーションの強化により、現場に関わる全員が同じ目線で向き合い、安全性向上を目指しています。

- 減容化とは

- 細断や圧縮、焼却などの処理によって体積を小さくすること。タンク片は解体現場の脇に減容化スペースを設け、細断し、なるべく体積を小さくする。効率的に収納するため、切り方も事前に検討済。1,000基以上のタンクの減容化もこの計画のひとつのポイント。

科学的な分析と技術をもって答えを出す。

タンク解体は、廃炉作業の重要なマイルストーン(中間目標地点)だと思っています。これは燃料デブリの本格的な取り出しの第一歩と考えています。

タンク解体作業は、始まったばかりではありますが、滞りなく作業が進められるよう、工程の改善点を洗い出しているところです。より安全に効率よく作業できるように研鑽を続けていきます。

所内のトラブルはゼロにはできていないため、ご心配をおかけすることもまだありますが、十分反省をしたうえで、反省だけではなく科学的な分析と技術をもって改善案や対策法を見つけていくことが我々の使命だと思っています。

福島第一原子力発電所

建設・運用・保守センター

土木部土木水対策設備グループ

野間 悠二朗

この作業のポイント

高所作業と火気作業ですね。それぞれ監視員を配置し、可燃物の排除など基本的な取り組みを行ったうえで、より安全に作業できるよう現場の状況を確認して、作業員の安全確保を第一に行っています。

また、タンク内の空間線量・表面汚染密度などの環境測定を事前に実施し、周辺の環境と同等であることを確認したうえで解体に着手しています。解体作業中も空気中の放射性物質濃度を測定し、管理を行っています。

- タンクを縦に切断するのはなぜですか?

- 輪切りはスタートとゴールを水平に合わせる必要があるため作業の難易度が高くなります。クレーン作業時の安全性と、解体片を減容しコンテナに収納する際に効率がよいことから、縦に切る方法が採用されました。組み立て時も縦の板を組み合わせて溶接しているので、その逆の手順ですね。

- これからの作業で気をつけている点、KY(危険予知)などありますか?

- 1基目が終わり次第に慣れが出てくるころなので、改めて手順を確認し作業を行うことがポイントかと思います。